アリワークとリュネビル技法は、どちらもオートクチュールの世界でよく使われる高級な装飾技法です。同じようなかぎ針で刺繍していきますし、どこが違うんだろう?という方も多いのではないでしょうか。

私が刺繍の世界に深くはまったのは50代になってからでした。最初にリュネビル技法のワークショップに参加し、その繊細さと規則正しい美しさに惹かれたものの、「自分の思い描く世界とは少し違うかも?」というもどかしさもあったのが正直なところです。

そんなときに出会ったのが「アリワーク」。最初は「針が似ているから同じ?」と思いましたが、実は似て非なるものでした。今回は、私の体験談を交えながら、それぞれの技法の特徴や選び方を丁寧にご紹介します。

アリワークとリュネビル技法の違いとは?

両方とも「かぎ針」を使う技法ですが、布への刺し方や表現の幅に大きな違いがあります。

初めてアリワークに挑戦した時、インドの伝統的な工房の動画を見ながら、手元でキラキラと光るビーズをひと粒ずつ表布側から刺していく作業に没頭しました。

針を通すたびに、まるで自分の手で宝石を並べていくような高揚感があり、思わず時間を忘れてしまったのを覚えています。

一方、リュネビル技法を学んだ時は、フランスの職人が使うような繊細なかぎ針を裏側から慎重に動かし、ビーズを糸にあらかじめ通しておく独特の準備に最初は戸惑いました。

けれども、ひと針ごとに模様が整然と並ぶ様子は、まるでレースのような上品さがあり、完成したときの達成感は格別でした。

表現の方向性:華やかさ vs. 統一感

アリワークの印象

ある日、友人の結婚式用にアリワークでドレスの裾を飾ったことがあります。

作業中は「本当に自分にできるのだろうか」と不安でしたが、完成したドレスを窓辺に描けた瞬間、朝日を受けてビーズが虹色に輝き、思わず涙がこぼれました。

大ぶりのビーズや個性的なパーツを組み合わせることで、世界に一つだけの華やかな装飾が生まれる――この自由さがアリワークの最大の魅力だと実感しました。

リュネビル技法の魅力

一方、リュネビルは「無駄のない美しさ」。

同じ間隔で並んだビーズが模様を形作り、遠目にはレースのような繊細さ。私は淡いブルーの糸で蔦の模様を刺したことがあるのですが、その均整の取れた仕上がりに、自分でも「こんなに整うの?」と驚きました。

この技法では、リズム感ある繰り返しや、一定のデザインパターンが美しく仕上がるため、服飾全体の統一感を作り出すのに適しています。

実際、リュネビル技法を用いた作品は、シンプルながらも高い技術が感じられ「見れば見るほど飽きのこない美しさ」が評価されることが多いです。

作り方の違いと注意点

| 項目 | アリワーク(体験談) | リュネビル技法(体験談) |

|---|---|---|

| 針 | 初めて使った時、インド直輸入の針の細さ、特に持ち手の極細さに驚愕、疲れにくくする工夫が必要 | フランス製のクロシェ針は持ち手が細く、長時間作業しても疲れにくい印象でした |

| 生地への刺し方 | 表側から直接ビーズを置きながら刺すので、完成イメージを見ながら微調整できるのが楽しいです | 裏側から刺すため、表に出る模様を想像しながら進める難しさと面白さがあります |

| ビーズの扱い | 針に通せるビーズなら自由に使えますが、特小ビーズは針が通らないです | 糸に通す手間はありますが、一度通せばリズムよく刺せて、均一な仕上がりになります |

| デザイン | 途中で思いついたアイデアもすぐ反映でき、自由度が高いです | 計画的に並び順を決める必要があり、準備に時間がかかりますが、整った美しさが出ます |

私が最初に戸惑ったのは、リュネビルで糸に通す順番を間違えたとき。やり直そうとしたら、ビーズが全て抜けてしまい、大変なことに…。それ以降、図案はあらかじめしっかり計画するようにしています。

実際の使い分けアイデア

◯アリワーク:

ドレスの胸元や舞台衣装など、華やかで目を引く場所に

◯リュネビル:

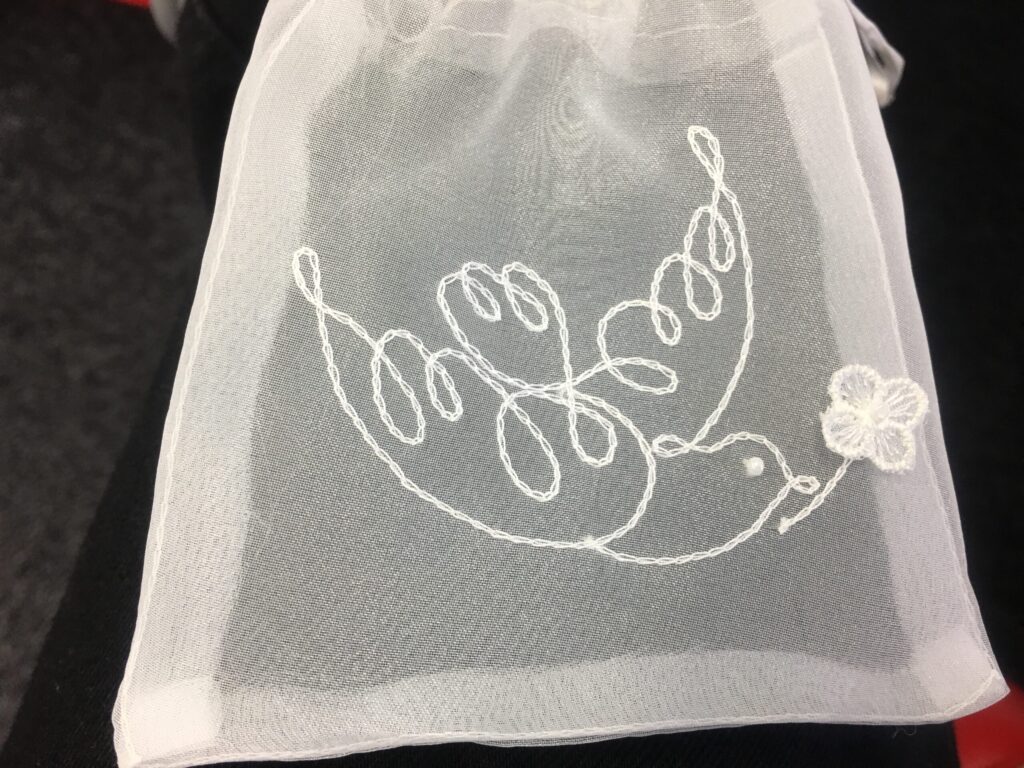

ポーチや日常使いの小物など、整った美しさで魅せたいときに

実践例:

私は日常使いのショルダーバッグのフラップにリュネビルでリーフ模様を入れ、アクセントにはアリワークで立体的な小花をあしらいました。この“ミックススタイル”は、作品に深みが出てとても気に入っています。

こうして、それぞれの技法の良さを組み合わせることで、作品全体が統一されながらも、細部に個性が感じられる仕上がりになりました。

50代から始めるなら:無理せず楽しく続けるコツ

私が50代で刺繍を始めた頃、細かい作業に目が疲れたり、指先の感覚が若い頃と違うことに戸惑いました。ですが、年齢を重ねたからこそ、じっくりと時間を描けて一針一針に思いを込める楽しさを実感できるようになりました。

最初は1日30分だけと決めて無理せず続けることで、少しずつ自分のペースをつかみ、今では完成した作品を友人や家族にプレゼントするのが楽しみの一つです。

独学でじっくり学ぶ

50歳以上の方は、焦らず自分のペースで学ぶことが重要です。オンライン動画や書籍、実際に作品を作りながら、両技法の基礎から応用までじっくり学ぶと良いでしょう。ただ、細かい部分がわかりにくいこともあり、モチベーションの維持が難しいです。

体験談

私自身、最初にリュネビル技法を試したときは、型紙を使って細部を正確に整える作業に苦戦しました。しかし、継続的に練習することで、次第に手の動きが正確になり、作品全体に統一感が出るようになりました。

一方、アリワークは、自由な発想で装飾を楽しめるため、個々の感覚や経験を存分に活かせるのが魅力でした。

まとめ:あなたらしい美しさを形にするために

アリワークとリュネビル技法どちらにも、それぞれにしかない魅力があります。どちらが良いとかダメということは全くありません。

私自身、最初は「自分には難しすぎるかも」と尻込みしていましたが、どちらも挑戦してみて試行錯誤の中で少しずつ自分らしい表現ができるようになり、「やりやすい方」を使うことが多いです。

失敗しても、やり直しながら学ぶことで、作品がどんどん成長していくのを感じています。50代からでも遅くありません。自分のペースで、心から楽しめる刺繍の世界をぜひ体験してみてください。あなたの手仕事が、きっと誰かの心に届く日が来ると信じています。

コメント