ビーズ刺繍は悠久の歴史を刻んできた工芸。古代のエジプト王朝で金色に輝く装飾として生まれ、中世ヨーロッパの祭壇布や、江戸時代の甲冑にまでその技術は受け継がれました。

私も48歳のとき、エジプト考古学博物館で発掘品のビーズ工芸を目の当たりにし、「何千年も前の職人と同じ針を動かしている」ことに胸が震えたものです。

以前から着物に施される日本刺繍の美しさや中世のドレスの美しさに以前から興味がありましたが、「どう作られているんだろう」「どんな進化をしてきたのか」を調べてみることにしたのです。

この記事では、古代から中世、近世を経て日本、時代と地域ごとの特色を見ていきます。歴史を知ることで、「ただの装飾」だったビーズが、文化や人々の想い、技術革新とどう結びついてきたかが実感できるはず。あなたの作品に深みを添える、新たなインスピレーションがきっと見つかります。

古代のビーズ刺繍:起源と美意識

エジプト考古学博物館の薄暗い展示室で、私は初めて紀元前3000年頃につくられたビーズ刺繍のチュニック片を手に取るような気持ちになりました。細長いガラスビーズが絹織物の縫い目に沿い、太陽を浴びたかのようにきらめく光景は、いま手元にあるビーズを通す手にも神聖さを感じさせます。

起源:穴あき貝殻からガラス技術へ

最古のビーズは、旧石器時代のアフリカ南部遺跡から発掘された貝殻製。およそ10万年前、人々は自らの身体を飾るために貝殻を研磨し、口径2mmの孔を開けていました。

紀元前1500年頃、ナイル河畔のファイユーム地域でガラス細工が始まり、青や緑の色ガラスビーズがエジプト王朝の王族を彩る装飾へと進化しました。ガラスの溶解炉では約1000℃に達する熱が必要で、硅石・ソーダ灰・石灰の配合比を精密に管理する高度な化学技術がそこにはありました。

宗教儀式と身分証明

ファラオの埋葬品には、ビーズ刺繍で飾られたリネン製のミイラ包帯が添えられ、来世での永遠の命を願う祈りが込められました。

祭壇布や神殿の掛け布には、『アメン大神の如雨露』を象ったビーズ装飾が施され、参拝者はその煌めきに天界の気配を感じたと言います。

私の体験:考古学者との出会い

48歳の春、エジプト博物館で偶然隣に立っていた考古学者のDr.サリム氏から、「このビーズは実際には長江流域から輸入された珪化木を粉末化して焼成したもの」という解説を受けました。

その瞬間、自分が使っている現代ビーズの原料とまったく同じ素材が3000年以上前にも工芸品に命を吹き込んでいた──この発見が、私の手仕事に対する畏敬の念を一層深めました。

中世から近世のビーズ刺繍:宗教と上流階級の装飾文化

中世ヨーロッパの聖堂に一歩足を踏み入れると、祭壇のタペストリーに施されたビーズ刺繍が暗闇の中でほのかな光を放っていた――そんな記憶が私にはあります。

教会装飾としての黄金期

5世紀から12世紀にかけて、ローマ・カトリック教会は「信仰の象徴」としてオパールやガラスビーズを刺繍。特にイングランドのカンタベリー大聖堂では、金糸とガラスパールを交えた“Opus Anglicanum”技法が確立され、ギルド(職人組合)により厳格に管理されました。

聖職者の法衣には、手作業で一針ずつ縫いこまれたビーズが数千粒。布地と糸の重さは計約2kgに達し、持ち運びの際にも威厳を損なわないよう、内部に革ベルトを組み込む設計が行われました。

貴族文化の華やぎ

14世紀後半、ヴェネツィアのムラーノ島で制作された色ガラスビーズがヨーロッパ全土に輸出されると、王侯貴族が集う宮廷芸術としてビーズ刺繍は最盛期を迎えます。

フランス王シャルル6世の法王謁見時のマントには、ルビー色のガラスを1100粒、純銀の糸と組み合わせるという豪華絢爛さが話題になりました。

私はパリ郊外のロワール城で開かれた中世再現フェスティバルに参加し、レプリカのドレスを試着した経験があります。

ビーズの一粒一粒が胸元で反射し、城内の燭台の炎が揺れるたびに全身が宝石のようにきらめいた瞬間は、一生忘れられない感動でした。

日本におけるビーズ刺繍の歴史:仏教と共に始まった美の伝統

日本の古墳時代(3世紀後半~7世紀)に出土するガラス小玉や赤色有孔円板は、当時の交易ルートを物語る貴重な証拠です。女性の髪飾りや帯留めとして用いられたこれらのビーズは、まさに「祈り」と「身分」の象徴でした。

弥生から古墳時代のビーズ事情

九州北部の吉野ヶ里遺跡からは、直径約5mmの瑠璃玉が500点以上見つかり、中国・朝鮮半島との交流の深さを示しています。

私の祖母は、子どもの頃に母から大和青色のガラス勾玉を譲り受け、その輝きに憧れてビーズ刺繍を始めたそう。戦後まもなく輸入ビーズが市場に出回ると、彼女は東京・浅草の問屋街で珍しい色を探し集め、自宅で繍仏(仏像衣装)を参考にした小物を数多く制作しました。

日本刺繍との融合

6世紀に渡来した繍仏は、絹布に金銀糸とともにガラスビーズを組み込む技法。奈良・東大寺や京都・清水寺の法衣に、現在も細かなビーズ飾りが残されています。

私は京都の老舗刺繍店を訪れた際、「ビーズは糸目を隠す“眼の裏打ち”にも使う」と教わりました。麻糸で留められたビーズの糸端を裏打ち布で押さえ、生地の耐久性を高める職人技は、現代のDIY刺繍にも応用できるヒントです。

現代のビーズ刺繍:伝統からアートへ進化する技法とデザイン

伝統的な技法を礎に、現代では新しい表現手法や素材の組み合わせにより、ビーズ刺繍は芸術としての地位を確立しつつあります。

オートクチュールの舞台裏

そこには、伝統的なビーズ刺繍が未来へと花開く瞬間が息づいています。私がパリ・ファッションウィークのディオールショーで目撃した「夜空のドレス」は、まさにその象徴でした。

オートクチュールビーズ刺繍の最前線

ディオールのアトリエでは、18金メタルビーズとクリスタルチェコビーズを融合させる「ハイブリッド刺繍」を開発。1着あたり約1万粒のビーズが使用され、職人が常時10名で6週間かけて仕上げます。

シャネルのメティエダールコレクションでは、ルネヴィルフック技法を用い、フランス製シルクオーガンジー上にピュアシルバーの糸とビーズを一針ずつ掛け合わせ。極限まで薄い生地が「まるで肌に触れる宝石」のような質感を生み出します。

アート作品としての進化

現代アーティストのなかには、ビーズ刺繍をキャンバスに見立てた大型インスタレーションを制作する人も。東京・六本木のギャラリーで開催された展覧会では、2m四方の天井吊り作品に約20万粒のビーズを配置し、光と影のシネマティックな効果を生み出していました。

私はその会場で、作品のビーズ表面に映る観客の姿を見て、「誰もが刺繍と対話し、読み解く体験」を共有する楽しさに心を奪われました。伝統技法とデジタル光学技術の融合が、手仕事を「観るアート」に進化させていたのに感動しました。

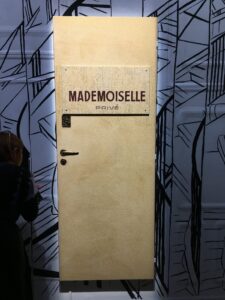

数年前に行ったシャネルの展示会でこの扉を見たときの衝撃は今でも忘れられません。扉の板から金具に至るまで全てがビーズ刺繍で作られていたのです。あまりにも整っていて美しくビーズ刺繍だとわからなかったほどです。

1人が1日で作れるビーズ刺繍の大きさは7〜8cm四方。実物大の扉はいったいどれだけの時間がかかったのでしょう。職人の技術の高さに感動したと同時に自分だったらできるだろうか・・・と自問したのを覚えています。

アート作品としてのビーズ刺繍

現代では、従来の装飾品としてだけではなく、ビーズ刺繍を使った壁掛けアートやオブジェ、モビールなど、アート作品としての新たな展開が進んでいます。

先日、東京の展示会でみた若手の男性刺繍家さんの作品はとても立体的で、ジオラマのような作品を見つけたときに、「ビーズ刺繍こんな表現ができるんだ!」と感動しました。いろんな表現に挑戦されていて、これからどんな作品を作ってくれるんだろう…と、とても楽しみな気持ちになりました。

私自身も、伝統的な花柄や幾何学模様だけでなく、抽象的なデザインに挑戦し始め、感情や思想を表現するための新しいアプローチに日々驚かされています。

ビーズ刺繍の技法と素材の進化

21世紀のビーズ刺繍は、古典的な針使いに加え、まったく新しい素材やツールを取り込んでいます。たとえば、LEDライトを内蔵できる透明ビーズ、摩耗に強いポリウレタンコーティング糸、超軽量カーボンファイバー製フレームなど。

これらを駆使すると、インスタレーション作品はもちろん、ウェアラブルアートとしての可能性が広がります。以下では代表的な3つの刺繍技法について、その歴史的背景から最新応用例まで解説します。

リュネヴィル刺繍

リュネヴィル刺繍は、フランスのオートクチュールで使われている特殊なかぎ針を用いて生地の裏側からビーズやスパンコールを刺繍する高度な技法です。

針先は0.8mm径の特殊金属製フックを使用し、1cm²あたり50針以上打ち込むことで、革素材にも刺繍することができるだけでなく、現代では3Dプリンター製フレームを使い、布を張り替えずに刺繍枠を何度も再利用するエコロジカルなワークフローも広がっています。

この技法は非常に難しく、私が初めて挑戦したときは全く刺せずに挫折しました。

しかし、この挫折をきっかけに「もっと手軽にできるオートクチュールの刺繍ができるはず!」とマントゥース技法を基本にしたビーズ刺繍の講師として活動することになりました。

そして、50代になってから再挑戦し毎日30分ずつ練習を重ねた結果、ようやく基本パターンが描けるようになり、やっとコツを掴むことができました。根気強く練習を重ねることの大切さを学んだ良い経験でした。

サテンステッチ

サテンステッチとは、光沢のあるスパン糸やレーヨン糸で「面」を滑らかに埋める技法。ビーズ刺繍では、その上に丸小ビーズをレイヤー状に重ねることで、光の反射と布地の艶を同時に演出します。

私が参加した現代美術展では、キャンバス地にサテン刺繍の上からカットビーズを敷き詰め、見る角度で虹色に輝くパネル作品を出展。来場者の多くが「布とは思えない硬質な質感」を驚いていました。

最新の事例では、UVレジンコーティングを併用して防水性を付与し、屋外インスタレーションにも耐えるサテン刺繍が開発されています。

私が初めてサテンステッチを習得したとき、大きな達成感を感じました。このステッチを使って、友人の名前を刺繍したハンカチをプレゼントしたところ、大変喜ばれました。個人的な贈り物を作れる喜びを感じ、刺繍の魅力にさらにのめり込みました。

フレンチノットステッチ

フレンチノットステッチは、糸を布に巻きつけながら結び目を作る技法で、小さな「玉」を連続的に刺し留めるのが特徴です。ビーズ刺繍では、この結び目の中心にシードビーズを挟み込むことで、まるで露を宿した花の蕾のような立体感を生み出します。

私の中学発表会用衣装では、チュール裾にフレンチノットステッチを混ぜ、360°どのアングルから見ても「小さな泡が浮かぶ海面」のように演出。舞台照明に反射するその輝きは、群舞の動きに奥行きを与えました。

最新の応用例として、スマートビーズ(導電性ビーズ)をノットに組み込むことで、電子回路と刺繍を融合させたウェアラブルアートも登場しています。

ビーズ刺繍の未来:伝統と革新の融合

ビーズ刺繍は、長い歴史を背景に持ちながら、現代アートとしても新たな展開を見せています。

◎環境に配慮した素材の使用

リサイクル素材を用いたビーズ刺繍作品は、環境意識が高まる現代において、注目を集めています。私も、古着の布を再利用して新たな命を吹き込む試みを行った結果、独自のデザイン性が高まりました。

◎デジタル技術との融合

プロジェクションマッピングやVR、ARなどの技術を活用し、刺繍作品に動的な要素を取り入れるプロジェクトが始まっています。

これにより、伝統手工芸が新しい表現の可能性を広げ、世界中の芸術愛好家から注目を集めています。

◎国際展開とブランド戦略

近年、海外のオートクチュールブランドがビーズ刺繍の技法を積極的に取り入れていることから、今後も国際的な評価が高まることが予想されます。

私自身も、国内外の展示会に参加する機会を通じて、多くの刺激を受けています。

まとめ:伝統を未来へ。ビーズ刺繍は永遠のアート

ビーズ刺繍は、古代から現代に至るまで、伝統技術としての重みと、革新を追求する芸術表現としての進化を遂げています。この記事では、古代~中世、近世、そして現代の技法や材料の変遷を振り返るとともに、私自身が体験した失敗と成功、そして未来への可能性を紹介しました。

伝統と革新の両方が織りなすビーズ刺繍の魅力は、単なる装飾品作りに留まらず、持つ人の個性や人生観を映し出すアートです。

特に、50代女性として積み重ねた経験と洗練された感性を活かせば、手間暇かけた作品がより一層その価値を高め、後世にも語り継がれることでしょう。未来のビーズ刺繍は、デジタル技術や環境意識と深く結びつき、今後も新たな可能性が広がっていくと信じています。

これからビーズ刺繍に挑戦するすべての方々に、この記事が一つの道しるべとなり、あなた自身の創作活動がますます豊かになることを心から願っています。

コメント