50歳を過ぎてから私の人生に新しい挑戦が加わりました。長年趣味で続けてきたビーズ刺繍の知識を、オンライン講座という形で人に伝え始めたのです。

最初は不安だらけでしたが、受講生の反応や質問に触れる中で、自分自身が一番多くのことを学んでいると気づきました。

そこで思いもよらない“学びの場”を得ることになりました。今回は、講師として活動をするきっかけとその過程で私自身が深く学び直し、成長できたエピソードとともに、その気づきの本質を包み隠さずお伝えします。

講座を始めたきっかけは挫折

得意なこと、好きなことを教えたい!と思い、自宅で小さな教室を開こうと考えていました。でも、当初は何を教えるのかも漠然としていました。

ハンドメイドが得意な友人たちはそれぞれ、がま口の講座やアクセサリーの講座を作ったりしていましたが、自分は何ができるのか、何かしらのハンドメイドの講師になる講座を受けたほうがいいのか、迷いました。

いろんなハンドメイドのワークショップを受けてみて、結局、衣装などで携わってきたビーズ刺繍にしようと決めたものの、ビーズ刺繍は我流だったこともあり、教えるためにもまずは自分が学ぶことにしたのです。

そんなとき出会ったのがリュネビル技法。特殊な針で行う刺繍でちょっと難しかったですが、やりがいはあったのですが、思うように捗らず…とうとうやる気が失せてしまいました。

そうです、初めて挫折しました。

手先は器用な方だと自負していたので、正直、凹みました。「こんなんじゃ講師なんて無理じゃない?」そんなことも頭をよぎりましたが、諦めきれずアリワークやオートクチュール刺繍も学びました。

実は、リュネビル技法に初挑戦したとき、針の使い方で何度も指を刺してしまう失敗が続き、その度に自分が本当に教えられるのか不安になりました。

そんな私でも、1週間毎日10分ずつ練習し、少しずつ針に慣れて「ちゃんと進歩できる」という達成感を初めて経験しました。今振り返ると、この小さな成功体験が講師としての一歩につながった気がします。

我流だった刺繍方法は、ちゃんとマントゥース技法と合っていたこともあり「わざわざ難しいことなんてしなくて良くない?」「簡単に楽しくきれいなビーズ刺繍ができるならそれでいい!」と、普通の針を使うビーズ刺繍の講座を始める決心をしたのです。

オンラインにしたのはなぜ?

私の刺繍仲間には北海道や九州など遠方の方も多く、直接会うのは難しい。

そんなとき、SNSで『オンラインで教えてほしい』とメッセージをもらい、思い切ってZoomを使った講座をスタートしました。

初回はカメラの位置や音声トラブルで冷や汗をかきましたが、受講生の「できた!」という声に救われ、オンラインの可能性を強く感じた瞬間でした。

オンライン教室のスタート時、北海道の受講生と一緒に画面越しに作品を比べることができ「遠くに離れていても趣味で繋がれるんだ!」と感動したことを覚えています。

実際に、受講生同士がチャットで道具の情報交換をし、初めてオンラインならではの「仲間とのリアルな交流」を実感した瞬間でした。

「教える」ことで見つけた疑問と向き合う瞬間

講座を初めて驚いたのは、受講生から「刺繍糸の太さはどれを選べばいいですか?」や「ビーズの色を組み合わせるコツが知りたい」といった、私が普段無意識にやっていたことへの質問が多かったことです。

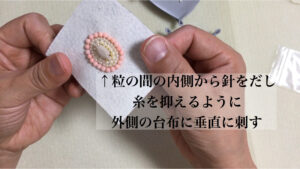

ある受講生は「1本ずつ意図を変えると何が違うんですか?」と質問。自分の作業を動画で取り直して知識を整理し直すことで「自分がなぜこの手順を選んでいたのか」を初めて自分自身に説明できたという発見がありました。

講師という立場で、初めて気づく自分の思考のクセに、毎回驚かされています。

自分の当たり前が、他の人には大きな壁になる――この気づきは、私の指導方法を大きく変えました。例えば、実際に自分の道具箱をカメラでみせて、色合わせの失敗例を包み隠さず共有するようにしました。

学び直しの喜び――“教えて学ぶ”サイクル

ある時、「チェコビーズのサイズ表記が国によって違うのはなぜ?」と質問され、正確に答えられずに焦りました。夜遅くまで海外の刺繍フォーラムや公式サイトを調べ、ようやく納得できる説明ができた時。

実は以前、アメリカの刺繍フォーラムで質問を投稿したら、現地の方が「写真付きで答えてくれた」ことがありました。それを日本語に翻訳して受講生を共有したところ、「こんな情報、他では見たことがない」と感謝された経験があります。

講師でありながら、海外の方と交流でき、新しい技法も学んだのはオンラインならではの財産です。

また、「動画では見えにくいステッチの裏側はどう映したらわかりやすいだろう?」といろんな角度で動画を撮っては仲間に見てもらって編集したりして、まるで学生時代に戻ったような達成感がありました。

こうした「教える→調べる→学び直す」サイクルが、私自身の刺繍技術を何倍にも深めただけでなく、初めての動画編集の知識をも深めることができました。

受講生との交流から得た新たな視点

講座には、沖縄や東北からも参加者がいて、地域ごとに手に入るビーズや糸の種類が違うことを初めて知りました。ある受講生は、地元の伝統色を使った作品をみせてくれ、私も新しい色合わせに挑戦するきっかけになりました。

また、手首の痛みを和らげるために、100円ショップで買ったクッションを刺繍枠の下に敷いているというアイデアも、受講生から教えてもらいました。

東北に住む受講生が「地元の駅前でしか手に入らないビーズ」を送ってくれたことがあり、そのビーズを使って作品を作ったら「地元の色に憧れる」と他の受講生にも広がったことが印象深かったです。

地方ごとの材料や文化を知れたのは、自分ひとりで刺繍をしていた時代には絶対に得られなかった大きな刺激です。

こういった実践的なコツも、受講生の体験談から学び取ることができ、講座のQ&Aコーナーは私自身の“学びの宝庫”になりました。

この写真は受講生さんの作品です。素敵に作ってくれました。

教えることで磨かれたスキルと自己成長

講師として活動する中で、動画編集や資料作りにも本気で取り組むようになりました。例えば、刺繍の細かい手元を移すためにスマホスタンドや証明を工夫し、何度も取り直しました。

自分の説明が伝わりづらいと感じた時は、受講生のフィードバックを元にスライドを追加したり、図解を描き直したり。

◎プレゼンテーション力:

スライドや図解で視覚的に伝える

◎文章力・構成力:

わかりやすいステップで導く台本作り

◎テクニック検証力:

あらゆる素材や道具を自ら試し、最適解を探る

◎編集力:

わかりやすい動画を撮影し、編集する

家族にもわかりやすいようにビーズの種類や手順を図解したら、普段全く興味を持っていなかった娘まで作品づくりを手伝ってくれるように。「説明する側が一番勉強になる」と実感したのは、こうして身近な人とも作品を通じて交流が広がったからです。

こうした経験はオンライン講座だけでなく、ブログ記事を書くときも役立ち、文章力や構成力が自然と磨かれたと実感しています。

これからの私と受講生へ

オンライン講座を開講して半年ほど経った頃、右手の古傷が悪化し、針を持つのもつらい時期がありました。

正直、講座の継続を諦めかけましたが、受講生から『先生の動画を見て、初めて作品が完成しました!』というメッセージや、完成作品の写真が届くたび、もう一度頑張ろうという気持ちになれました。

実際に右手の痛みで講座を休んだとき、受講生の一人が「先生のおすすめのストレッチ動画で痛みが楽になりました。」と教えてくれました。

「先生も無理せず続けてください」と言われ、「支えるつもりが逆に支えられている」ことに気付かされたのは、この講座ならではの特別な絆だと感じています。

無事に終えられたことは今でも忘れられません。受講生から届いたメッセージと完成作品の画像は、今みても胸が熱くなり、何ものにも代えがたい宝物です。

まとめ

もし、あなたが「自分の経験や技術を誰かに伝えたい」と少しでも思っているなら、最初は小さな一歩で大丈夫です。私は、友人にワンポイント動画を贈ることから始めました。

資料作りやミニ講座を通じて、自分の知識が整理され、思いがけない発見もたくさんありました。教えることで得られる喜びと成長を、ぜひ体験してみてください。

最初は「自分に何ができるのか」と迷うばかりでしたが、ワンポイント解説動画を友人に送ったことで「初心者ならではの悩み」を知ることができ、今では「教えることは自分の成長を倍速で引き上げてくれる」と心から思えるようになりました。

教室をはじめて半年後、自分の作品展で受講生と再開できたことも忘れられない宝物です。

私自身、これからも受講生とともに学び続けながら、「教えることは、学ぶこと」という教訓を噛みしめていきたいと思っています。

ビーズ刺繍の世界で培った“教えるチカラと学ぶチカラ”。ぜひあなたも、自分の大切な知識や経験を誰かに伝えてみませんか?そこには、驚きと感動に満ちた新たな発見が待っています。

コメント