私がビーズ刺繍を始めたとき、「早く可愛いモチーフを作りたい!」という気持ちに突き動かされました。最初はワクワクした気持ちで始めたものの、いざ完成してもすぐにビーズがポロポロ取れ、布が引きつれて波打つ…。何度もやり直して、泣きそうになったのをいまでもよく覚えています。

それでもコーヒーを淹れ直し、毎晩少しずつ針を進めるうちに気づいたのは、「成功の8割は準備で決まる」ということ。ほんのひと手間を加えるだけで、作品の完成度は劇的に変わります。

この記事では、そんな私が体験から学んだ5つの失敗と、今だから伝えられる上達のヒントを、できる限り具体的にお話していきます。準備をじっくり整えることで、50代からでも美しく長持ちするビーズ刺繍が楽しめます。ぜひ参考にしてくださいね。

生地のクセが仕上がりを左右する

私が初めて作ったビーズ刺繍は、シンプルな白い花のモチーフでした。お気に入りの布に意気込んで刺し始め、完成後に眺めたら……なんだか全体がヨレヨレ、刺繍した部分だけが小さく縮んでシワシワでした。

当時は驚いたものの、調べてみると水通しをしていなかったことが原因でした。以来、刺繍の前には必ず以下の手順を守るようになりました:

1.ぬるま湯で約10分、やさしく揺らしながら浸し糊を落とす

2.タオルで水分を軽く押さえて、直射日光を避けて陰干し

3.アイロンを低温〜中温に設定し、布地を整える

この3ステップで、糊や汚れ、伸縮のクセが落ち着き、刺繍後もピシッと平らな土台ができあがります。特に天然素材(リネン・コットン・シルク)は繊細なので、水通しを省くと痛みや歪みが出やすく要注意です。

糸の始末をおろそかにすると作品がほつれる

初めの頃は、刺繍の最初の一針が待ちきれなくて、糸の始末をせずにビーズをどんどん縫い進めていました。「裏は見えないから大丈夫」と思っていたのです。

ある日、完成したお花のブローチを身につけて出かけ、友人から「素敵!」と褒めてもらったのもつかの間、帰り道で気がついたらビーズがポロリと落ちている…。

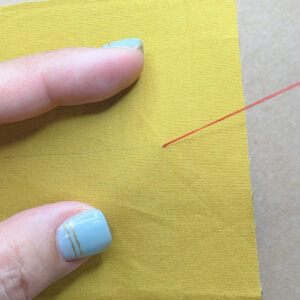

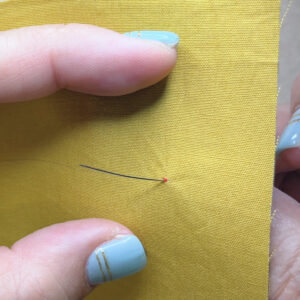

そこでビーズ刺繍教室の体験レッスンに参加。その際教わったのが、オートクチュール刺繍で使われている「プチポワン」という技法。

1.布の裏側で糸を針に絡める

2.半返し縫いでステッチを1〜2回重ねる

3.糸を切る前に軽く引き締めて余分をカット

この「ちょこっと隠しステッチ」が、作品の“耐久力”をぐっと高めます。見えない部分がしっかり安定するんです。表には響かないので見た目もきれい。

刺繍教室で習ったこのプチポワンを取り入れてからは、「裏も見せたい」と言われるほどに仕上がりが安定。

友人へのギフトで贈ったチャームも、半年後のパーティーで「まだまったく外れていないね!」と驚かれ、自信がつきました。

図案なしで進めるとバランスが崩れる:ラフスケッチで迷子脱出

「見本を見ながらなら大丈夫」と、図案も下書きもなしに手を動かしていた頃の私は、いつも完成後にガッカリしていました。

例えば、イニシャルのブローチを作ったときは、頭でっかちになったり…写真に撮ってみると、その不揃いさが一目瞭然で、思わずため息をついたものです。

試しに「少しだけ下描きしたらどうだろう?」とラフスケッチをしてみました。紙の上に鉛筆で以下のように描き込むだけです。

★メインラインを点線で引く

★花びらや葉の境界を大きめの円や楕円で囲む

★色分けは薄い色鉛筆で軽くマーク

最初は「手間がかかるかな…」と思いましたが、実際にやってみると、作業中に「目印がある安心感」は想像以上。集中力の持続にもつながります。

図案をつくることで、

などのメリットが得られます。「絵は苦手…」という方には、トレーシングペーパーを重ねて写す方法もおすすめ。数分の下描きが、あなたの刺繍ライフを一気に快適にしてくれるはずです。

昨年、友人の還暦祝いに贈った紅梅のブローチ。下描きを丁寧にしたら、刺繍初心者の私でも90分で美しい仕上がりに。

接着芯で布にハリと安定感をプラス

作りたかったブローチを刺し進めていくうちに生地がヨレたり、ビーズが沈んだりする問題を解決したのが、「手芸店で進められた薄手の接着芯」。

裏面に薄手の接着芯をアイロンで貼り付けるだけで、生地に適度なハリが生まれ、まるで全体がしっかりしたキャンバスのようになり、ビーズが安定して乗るようになります。

使い道が多いポーチやチャームなどの作品は、芯がしっかり張る分「長く使えて型崩れしにくい」と好評。使い方はシンプルです。

1.生地の裏面に薄手の接着芯を当てる

2.アイロンをあてて軽く押さえ、芯を定着させる

これだけで…

など、仕上がりの美しさが格段に向上。特にポーチやバッグ、キーチャームなど“使うもの”の土台には欠かせないテクニックです。

接着芯を使った自作のポーチは、1年以上毎日使っても型崩れなし。母へのプレゼントにしたところ、「使い心地が全然違う!」と大喜びされました。

作業環境と時間割で無理なく続ける工夫

ビーズ刺繍を「家事の合間にちょっとだけ」と考えていたのですが、リビングのテーブルに材料を広げるたび、家族が食事や書類作業で使いたがり、片付け→再開のストレスがどんどん積み上がっていきました。

ある日、孫がおもちゃを取りに来たタイミングで、床に散らばったビーズを踏んでしまい、「もう限界!」とこぼしてしまったのがターニングポイントです。

そこで私が取り入れたのが:

◎折りたたみ式ビーズマット&収納ボックス:

マットとビーズ・針・糸をボックスにまとめて、すぐ使えるようにしています

◎30分タイマーでメリハリをつける:

スマホのタイマー機能を使い30分タイマーで作業→休憩→再開をメリハリ付ける

私はいつもお茶を淹れる横のカウンターにビーズ・針・糸など必要な道具類一式をボックスにまとめています。

これだけで中断しても安心、サッと広げてすぐ刺繍が始められ、終わったらすぐ片付け完了。

終わりを知らせる音が鳴ると、「もうちょっと」とダラダラせず、気持ちよく休憩できるのがポイント。先週はこの方法で、30分×4セットをこなし、久しぶりにブレスレット一つを完成させることができました。

この2つの工夫で、50代の私でも家事や仕事の合間に無理なく創作リズムを刻めるように。タイムマネジメントと専用スペースが、作業効率とモチベーションを大きく引き上げてくれます。手軽に始めて、短時間でも達成感を味わえる刺繍ライフを、ぜひ試してみてくださいね。

おわりに:失敗はあなたの成長ストーリー

振り返れば、失敗の数だけ気づきがありました。 そして今では、それぞれのミスが“作品作りの財産”になっています。

ビーズ刺繍は、私にとって「自分と向き合うことそのもの」になりました。最初は失敗ばかりで落ち込んでいましたが、出来上がった作品を大切な人に見せ「上手になったね」と声をかけられた時、嬉しさで涙が出そうになりました。

50代からでも遅くありません。何度転んでも、少しの準備とちょっとした工夫で必ず境界を超えていけます。今も新しい図案に挑戦中。みなさんも、あなたらしいやり方で、ぜひ自分だけの作品と時間づくりを楽しんでください。

初心者の方は、まずは準備を大切に。 ちょっとしたひと手間が、作品の仕上がりと楽しさを劇的に変えてくれます。あなたの手から生まれる作品が、いつか誰かを感動させる日を、私も楽しみにしています。

コメント